自2022年初,上海这座国际大都市在新冠疫情的阴霾下,经历了前所未有的考验,从最初的零星病例到后来的大规模传播,疫情不仅给城市的经济运行带来了巨大冲击,更深刻地影响着每一位市民的日常生活与心理健康,本文旨在探讨上海疫情期间,民众身心所遭受的双重伤害,以及社会各界如何共同努力,为市民提供必要的支持与帮助。

一、身体健康的挑战

1. 封控管理下的生活困境

疫情初期,为了有效控制病毒传播,上海实施了严格的封控措施,小区封闭、居家隔离、出行限制等措施虽然在一定程度上减缓了疫情扩散的速度,但也给市民的日常生活带来了巨大不便,食物、药品等生活必需品的采购成为了一大难题,尤其是对于老年人、残障人士等特殊群体,他们的生活需求更加难以得到满足。

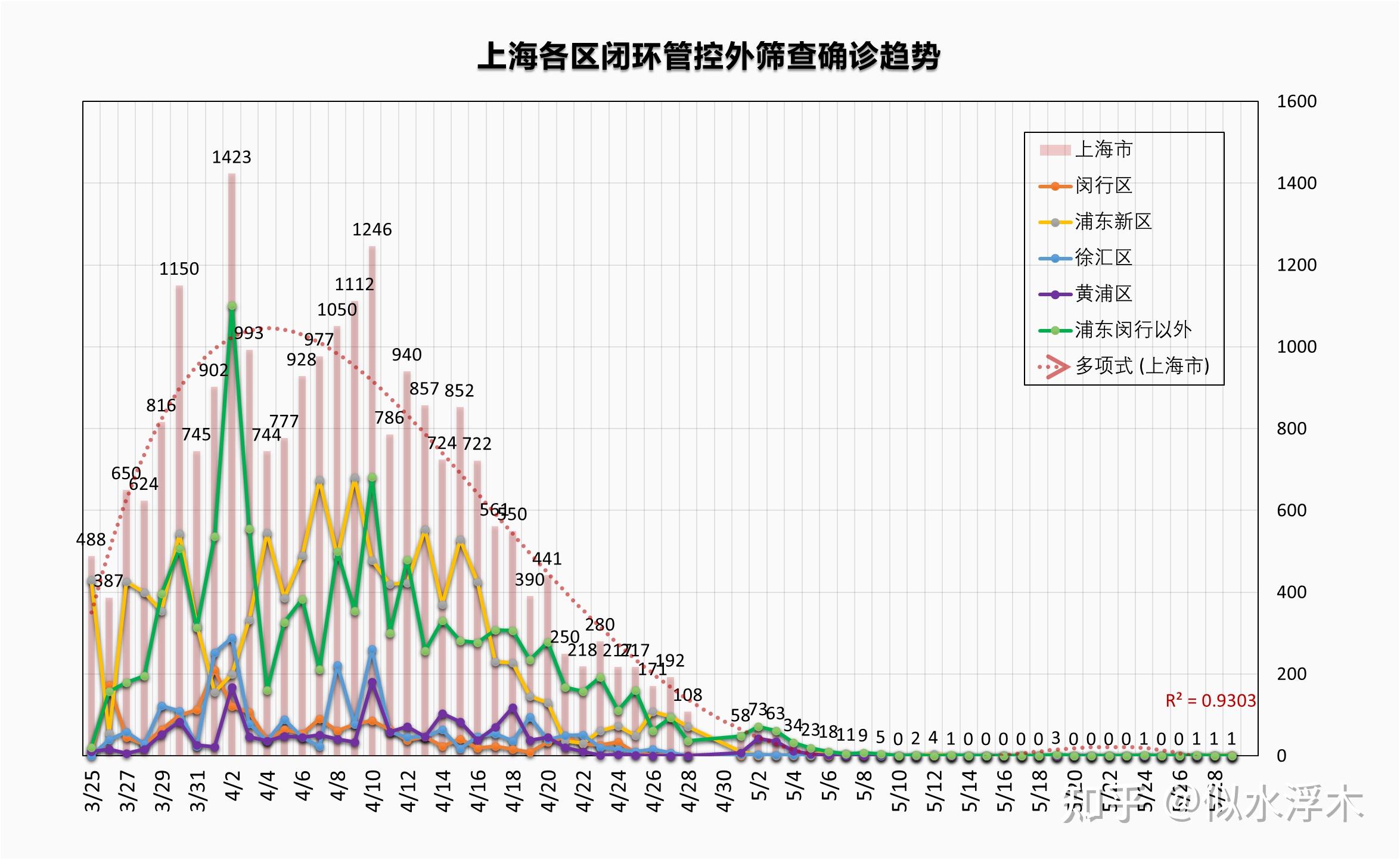

2. 医疗资源的紧张与挤兑

随着病例数的激增,上海的医疗系统面临前所未有的压力,医护人员也因感染而减员,导致医疗资源紧张;患者数量的激增使得医院人满为患,出现了医疗资源挤兑的现象,许多轻症患者和疑似病例难以得到及时的诊疗,而重症患者则面临着更长的等待时间和更高的治疗风险。

3. 心理健康的隐忧

长期的封控不仅影响了人们的身体健康,更对心理健康构成了严重威胁,长时间的居家隔离使得人们失去了与外界的交流机会,孤独感、焦虑感、抑郁情绪等心理问题逐渐显现,特别是对于儿童和青少年,他们可能因为学习压力、与同伴的分离而感到更加无助和迷茫,疫情期间的信息过载和不确定性也加剧了人们的恐慌和不安。

二、心理健康的冲击

1. 信息的过度暴露与恐慌情绪

在互联网高度发达的今天,人们可以轻易地获取到关于疫情的各种信息,过载的信息和未经证实的谣言往往会导致恐慌情绪的蔓延,许多市民在面对不确定的未来时,会感到极度不安和恐惧,这种情绪不仅影响了个人的心理健康,还可能引发社会整体的焦虑氛围。

2. 社交隔离与孤独感

人类是社交动物,面对面的交流和互动对于维持心理健康至关重要,在封控期间,人们被迫与外界隔离,失去了与家人、朋友、同事等社交圈子的正常联系,长时间的孤独感不仅会导致情绪低落,还可能引发一系列的心理问题,如社交障碍、自我封闭等。

3. 生活节奏的打乱与压力累积

疫情期间,许多人的工作、学习和生活节奏被打乱,原本规律的生活被突然中断,许多人面临着失业、降薪、学业受阻等现实问题,这些压力的累积使得人们感到无所适从,甚至产生挫败感和绝望感,特别是对于那些需要照顾家庭、兼顾工作和学习的“多面手”,他们的心理负担更加沉重。

三、社会各界的应对措施

面对疫情给民众身心健康带来的双重挑战,社会各界纷纷行动起来,共同为市民提供必要的支持与帮助。

1. 政府部门的积极响应

上海市政府迅速响应疫情带来的各种问题,通过发布权威信息、提供生活物资保障、增设临时医疗点等措施来缓解市民的困境,政府还加大了对特殊群体的关注和帮扶力度,如为老年人提供上门服务、为残障人士开通绿色通道等,政府还积极推动疫苗接种工作,努力构建群体免疫屏障。

2. 医疗系统的全力以赴

面对医疗资源的紧张状况,上海的医疗机构采取了多种措施来提高诊疗效率和服务质量,他们增设了发热门诊和隔离病房,优化了就诊流程,确保患者能够得到及时有效的治疗,医护人员也面临着巨大的工作压力和心理压力,但他们依然坚守岗位,用专业的技能和无私的奉献精神为患者带来希望和温暖。

3. 社会组织的积极参与

在疫情期间,许多社会组织和个人也纷纷行动起来,为市民提供各种形式的帮助和支持,他们有的为封控在家的市民送去生活物资和药品;有的为医护人员提供餐饮和休息场所;还有的为儿童和青少年开设线上辅导班和心理咨询热线等,这些社会组织和个人用自己的方式为抗击疫情贡献着力量。

四、未来的展望与建议

虽然当前上海的疫情形势依然严峻复杂但只要我们团结一心、共同努力就一定能够战胜困难迎来胜利的曙光,为了更好地保障民众的身心健康未来我们可以从以下几个方面入手:

1、加强信息发布与宣传:政府部门应继续加强权威信息的发布和宣传工作确保市民能够及时准确地获取到关于疫情的各种信息避免恐慌情绪的蔓延,同时媒体和社交平台也应承担起社会责任传播正能量和科学知识引导公众理性看待疫情。

2、完善社会保障体系:政府应进一步完善社会保障体系特别是对于特殊群体如老年人、残障人士等应加大关注和帮扶力度确保他们在疫情期间能够得到必要的支持和帮助,同时还应建立健全心理援助机制为市民提供专业的心理咨询和心理疏导服务帮助他们度过难关。

3、推动社会力量的参与:鼓励更多的社会组织和个人参与到抗击疫情的行动中来发挥他们的专业优势和特长为市民提供各种形式的帮助和支持,同时还应加强社会各界的沟通与协作形成合力共同为抗击疫情贡献力量。

转载请注明来自爬爬百科,本文标题:《疫情下的上海,民众面临的身心健康双重挑战》

京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

发表评论