在2019年末至2020年初,一场突如其来的全球性公共卫生危机——新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情,迅速席卷了世界各地,对人类社会造成了前所未有的冲击,从最初的病例报道到全球大流行的现状,人们不禁要问:疫情到底是由什么引起的?本文将从科学角度出发,结合病毒学、流行病学及环境因素等多方面,对这一问题的答案进行深入探讨。

一、病毒的发现与命名

2019年12月,中国湖北省武汉市首次报告了多例不明原因的肺炎病例,随后,科学家们从这些患者的样本中分离出一种新型的冠状病毒,并将其命名为“严重急性呼吸综合征冠状病毒2”(SARS-CoV-2),而由此引发的疾病则被称为COVID-19,这一命名不仅明确了病毒的种类,也为其后续的研究和防控提供了基础。

二、病毒的生物学特性

SARS-CoV-2属于冠状病毒科,是一种具有包膜的RNA病毒,其遗传物质为单链RNA,这使得它具有较高的变异能力,与之前的SARS病毒(SARS-CoV)和MERS病毒(MERS-CoV)相比,SARS-CoV-2在传播性和致病性上表现出一定的不同,它能够更有效地通过飞沫传播,且在人际间的传播效率更高,SARS-CoV-2的受体结合域与人类细胞ACE2(血管紧张素转换酶2)有更高的亲和力,这解释了其为何能更有效地感染人类细胞。

三、可能的起源与传播途径

关于SARS-CoV-2的起源,目前科学界尚无定论,但有几个主要的研究方向和假设:

1、自然起源:有观点认为,SARS-CoV-2可能源自自然界中的蝙蝠或其他动物宿主,蝙蝠是众多冠状病毒的天然携带者,而SARS-CoV-2与蝙蝠身上的某些冠状病毒在基因序列上存在较高的相似性,有研究在穿山甲等动物体内检测到与SARS-CoV-2高度相似的冠状病毒,这进一步支持了自然起源的假设,这并不意味着穿山甲是直接传染源,而是表明了病毒在自然界中的存在和可能的跨物种传播能力。

2、人为干预:另一种假设是病毒可能通过实验室事故或人为操作不慎而泄露,尽管有少数阴谋论者提出这种可能性,但目前科学界普遍认为这种说法缺乏确凿证据支持,世界卫生组织(WHO)及多国科研机构均强调,现有证据不支持实验室泄露的说法。

3、冷链传播:有研究指出,冷链运输中的冷冻食品可能成为病毒的传播媒介,虽然这一假设尚需进一步验证,但考虑到冷链环境中温度较低、湿度适宜且易于长时间保存的特性,它为病毒的存活和传播提供了条件,加强冷链食品的检测和监控成为疫情防控的重要一环。

四、环境因素与疫情扩散

除了病毒的直接传播外,环境因素也在疫情的扩散中扮演了重要角色:

1、城市化和人口密集:大城市和人口密集区域由于人员流动频繁、社交活动密集,成为病毒快速传播的“温床”,这些地区的高密度居住和工作环境为病毒的快速扩散提供了条件。

2、气候变化:气候变化导致的极端天气事件和气温变化可能影响病毒的生存和传播,温暖湿润的气候有利于病毒的存活和传播;而寒冷的天气则可能减缓其传播速度,气候变化还可能影响野生动物栖息地和迁徙模式,间接影响病毒的跨物种传播。

3、公共卫生体系:一个高效、健全的公共卫生体系能够有效控制疫情的扩散,在许多国家和地区,由于医疗资源不足、检测能力有限以及信息沟通不畅等问题,导致疫情初期未能得到有效控制,进而引发更大范围的传播。

五、科学研究的进展与挑战

自疫情爆发以来,全球科研机构和科学家们迅速行动起来,致力于病毒的溯源、传播机制以及疫苗和治疗方法的研发,虽然已经取得了一些重要进展,但仍面临诸多挑战:

1、病毒溯源:尽管有多个研究团队在努力进行病毒溯源工作,但由于缺乏早期病例的详细信息、动物宿主多样性和地理分布广泛等因素,使得准确追溯病毒的最初来源变得极为困难。

2、变异与进化:SARS-CoV-2的快速变异能力使其不断适应新的环境和宿主,增加了防控的难度,科学家们需要持续监测病毒的变异情况,以评估其对疫苗有效性和治疗手段的影响。

3、疫苗与治疗:虽然多款疫苗已被证明安全有效并广泛接种,但全球疫苗分配不均、新变种的出现以及长期免疫保护的有效性等问题仍需关注,针对COVID-19的有效治疗方法也在不断研发中,但目前尚无特效药问世。

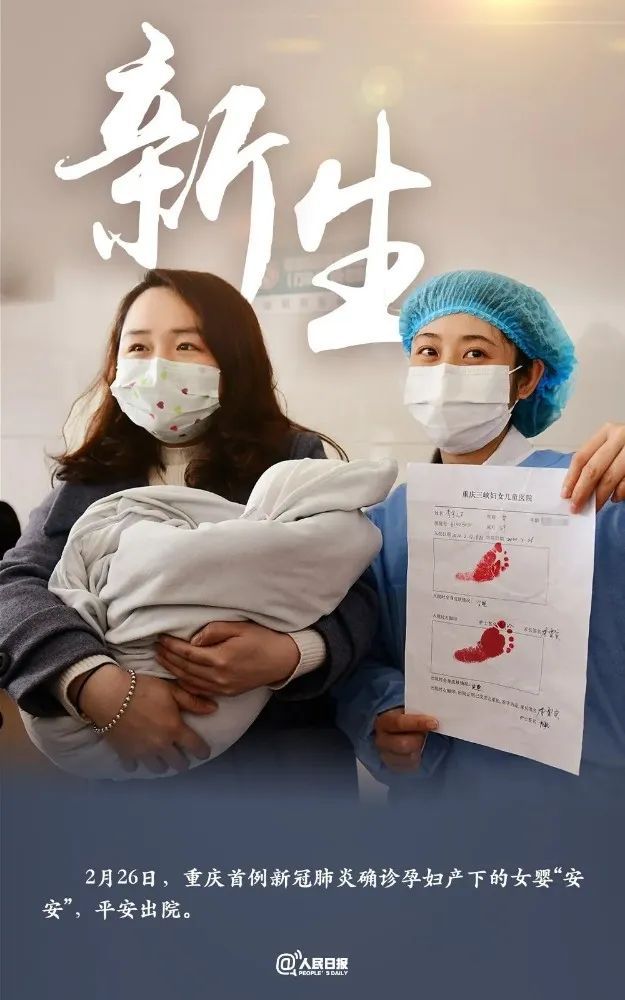

SARS-CoV-2的起源是一个复杂而多面的科学问题,涉及生物学、流行病学和环境科学等多个领域,尽管目前尚无确凿证据指向某一具体来源或途径,但通过加强国际合作、提升科学研究水平、完善公共卫生体系以及加强环境监测等措施,我们可以更好地应对未来可能出现的公共卫生挑战。

面对疫情带来的深刻教训和长远影响,人类社会需要更加紧密地团结起来,共同构建一个更加安全、健康和可持续的世界,这不仅是对当前危机的回应,更是对未来世代负责的体现。

转载请注明来自爬爬百科,本文标题:《科学视角下的疫情真相,病毒起源的探索与解析》

京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

发表评论