在2020年初,一场突如其来的新冠疫情席卷全球,不仅深刻改变了人们的生活方式,也成为了全球公共卫生领域乃至整个社会的一场大考,在这场没有硝烟的战争中,“疫情”二字不仅承载着恐惧与不安,更成为了连接政府、医疗机构、媒体与公众之间的重要桥梁,而“疫情”这一词汇的发音,其声调的起伏、语速的快慢,在信息传递与情感共鸣中扮演着不可忽视的角色,本文将从语言学的角度出发,探讨疫情期间不同“声”与“调”的沟通策略及其对疫情防控的影响。

一、声调的魔力:情感的传递

汉语作为声调语言,每个字都有其特定的音高变化,而“疫情”二字虽简短,却蕴含着复杂而微妙的情感色彩,在官方通报中,“疫情”常以平稳、庄重的语调出现,如“当前疫情形势严峻复杂”,这样的表达方式传递出的是权威性、稳定性和对公众的安抚,而当媒体或个人在描述个人经历或疫情带来的影响时,可能会采用略带颤抖或低沉的声调,如“我所在的社区被划为疫情中风险区”,这样的变化不仅反映了说话者内心的波动,也更容易引起听众的共鸣与关注。

二、语速的调控:信息的有效传达

在疫情信息发布时,语速的调控同样重要,快速而连续的语速往往用于紧急情况的通报,如“请立即进行核酸检测”,这样的表达方式能够迅速抓住听众的注意力,传达出紧迫性,而当政府或专家在解释疫情防控政策、科普病毒知识时,则会采用适中或稍慢的语速,如“新冠病毒主要通过飞沫传播,保持社交距离是有效的预防措施”,这样的语速有助于听众更好地理解信息,减少误解和恐慌。

三、重音的布局:关键信息的突出

在语言表达中,重音的布局能够突出关键信息,引导听众的注意力。“疫苗接种是预防新冠的有效手段”,通过将“疫苗接种”这一关键词加重音调,可以强调其重要性,鼓励更多人参与接种,而在描述疫情数据时,“新增确诊病例300例”若将“300”这一数字加重,则能更直观地传达疫情的严重程度,引起听众的警觉。

四、语气与情感的融合:建立信任与共情

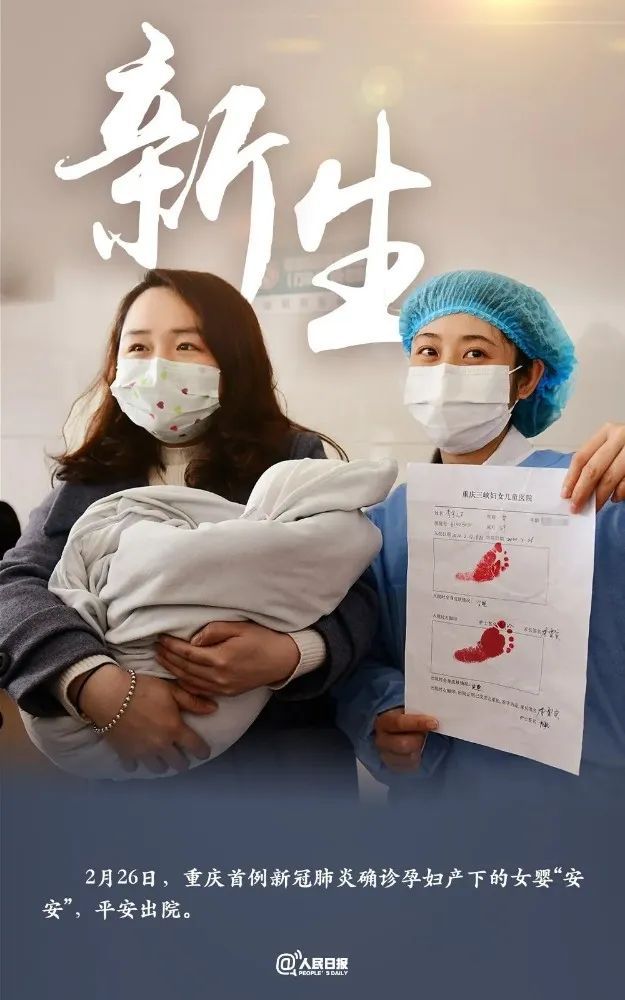

在疫情防控的特殊时期,语气的选择尤为重要,温和、鼓励的语气能够增强公众的信心与配合度,如“让我们携手共克时艰,共同守护我们的家园”,而当需要传达坏消息或进行批评时,采用更加正式、严肃的语气则更为合适,如“对于违反防疫规定的行为,我们将依法依规严肃处理”,适时的情感表达也是建立信任与共情的关键,如“医护人员日夜奋战在抗疫一线,他们的付出值得我们每个人的尊重和感激”,这样的表达能够激发社会正能量,促进社会团结。

五、多媒体融合:声音与画面的协同效应

在数字媒体时代,声音与画面的结合成为了疫情防控信息传播的重要手段,视频直播中,主播的声音、表情、肢体语言与画面内容相互补充,能够更直观、生动地传达信息,在介绍疫苗接种流程时,通过展示清晰的画面和解说员详细、耐心的讲解,可以大大降低公众的疑虑和不安,利用背景音乐、音效等元素也能增强信息的感染力,如使用温暖、安心的音乐作为背景音乐进行疫情慰问或宣传片制作,可以有效地传递希望与力量。

六、挑战与展望:提升公众沟通能力的必要性

尽管声音与语调在疫情防控中发挥着重要作用,但我们也应看到当前存在的挑战,信息过载导致公众注意力分散,如何通过精准、有效的声音表达在海量信息中脱颖而出成为一大难题;不同地区、不同文化背景下的语言习惯差异也可能导致信息传递的偏差,提升公众特别是媒体工作者和政府官员的语言沟通能力显得尤为重要,这包括但不限于加强语言培训、提高信息筛选与整合能力、以及培养跨文化交流的敏感度等。

疫情期间的“声”与“调”不仅是语言技巧的体现,更是情感交流与信息传递的艺术,通过科学合理的声音运用与多媒体手段的结合,我们能够更有效地进行疫情防控宣传教育,增强公众的防疫意识与行动力,随着技术的不断进步与人们对语言沟通重要性的认识加深,相信我们能够更好地利用声音这一无形之力,为构建更加安全、和谐的社会环境贡献力量。

转载请注明来自爬爬百科,本文标题:《疫情的声与调,从语言学视角探讨疫情防控的沟通策略》

京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

发表评论