自2019年底新冠肺炎疫情首次在武汉被发现以来,这一全球性公共卫生事件迅速蔓延至世界各地,对人类社会造成了前所未有的冲击,面对这场突如其来的挑战,普及新冠肺炎疫情知识,提高公众的自我防护意识和能力,成为防控疫情的关键一环,本文旨在通过科学、权威的视角,为读者提供关于新冠肺炎疫情的全面知识科普,帮助大家更好地理解病毒特性、传播途径、预防措施及应对策略,共同构建起坚实的健康防线。

一、病毒基本知识

1. 病毒来源与命名

新冠肺炎,全称为“新型冠状病毒肺炎”,其病原体为一种先前从未在人类中发现的新型冠状病毒,被世界卫生组织命名为SARS-CoV-2(严重急性呼吸综合征冠状病毒2),该病毒的发现与2019年底至2020年初在中国武汉爆发的疫情密切相关。

2. 病毒特性

SARS-CoV-2属于冠状病毒家族,具有包膜,呈球形或椭圆形,直径约为60-140纳米,该病毒对热敏感,56℃条件下30分钟即可有效灭活,但其在低温环境下稳定性增强,且可通过飞沫传播、接触传播及气溶胶传播等方式扩散。

二、传播途径与易感人群

1. 传播途径

飞沫传播:感染者在咳嗽、打喷嚏或说话时释放出含有病毒的飞沫,近距离接触者吸入这些飞沫后可能被感染。

接触传播:包括直接接触(如握手、拥抱)和间接接触(如触摸被病毒污染的物体或表面后未洗手就触摸口鼻眼)。

气溶胶传播:在封闭、不通风的环境中,较小颗粒的飞沫可在空气中悬浮较长时间,增加远距离传播的风险。

2. 易感人群

所有人群对SARS-CoV-2均易感,但老年人、有基础疾病(如糖尿病、高血压、心脏病)的人群、孕妇以及免疫力低下者更易发展为重症病例。

三、预防措施

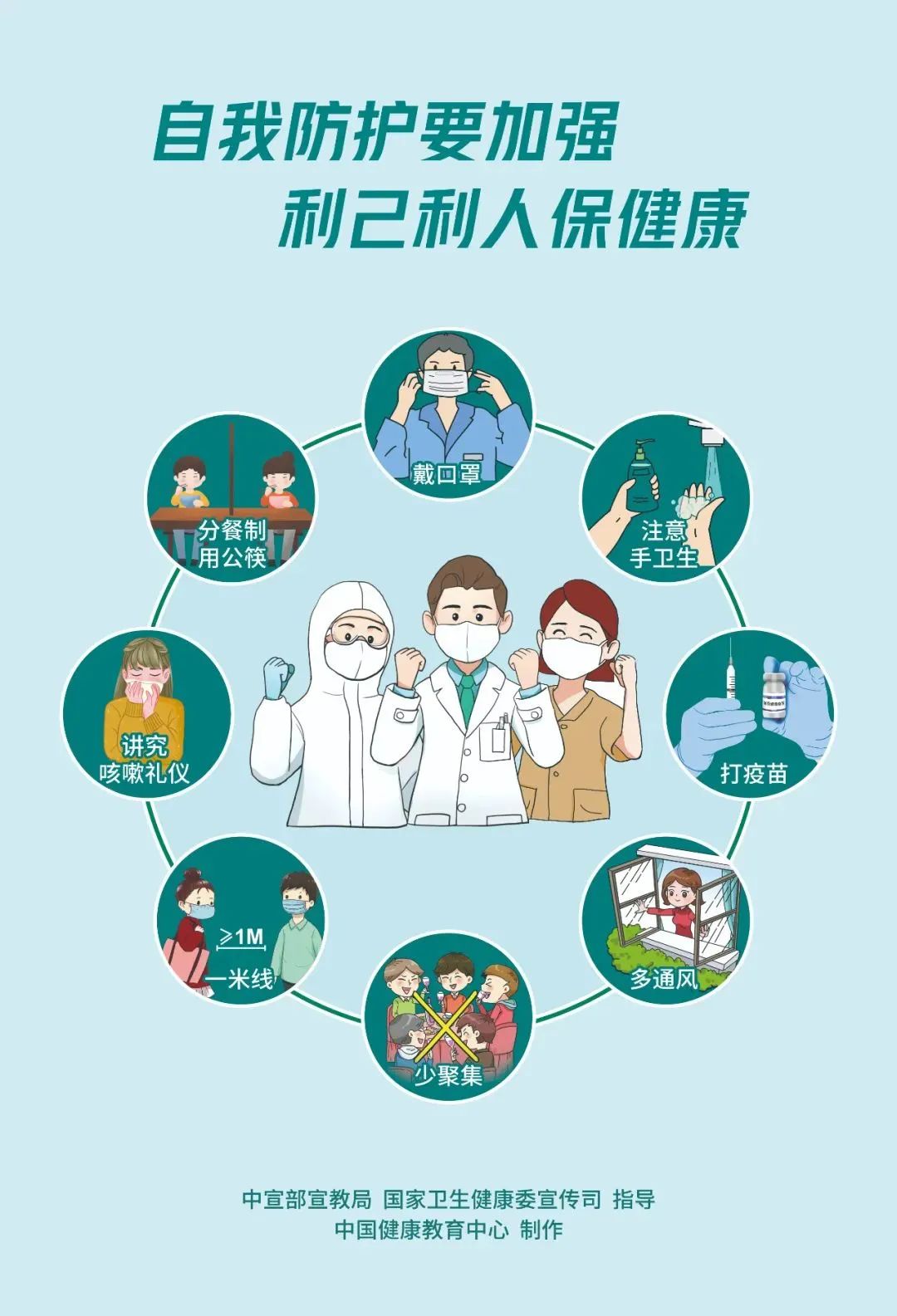

1. 个人防护

戴口罩:在公共场所或无法保持社交距离的情况下,正确佩戴医用口罩是有效减少飞沫传播的防护措施。

勤洗手:使用肥皂和流动水彻底清洗双手至少20秒,特别是在触摸公共物品后、饭前便后及咳嗽、打喷嚏后。

保持社交距离:尽量保持至少1米以上的距离,避免拥挤场所和大规模聚集活动。

通风换气:定期开窗通风,保持室内空气流通。

健康监测与报告:每日进行自我健康监测,如有发热、咳嗽等症状应及时就医并报告给相关部门。

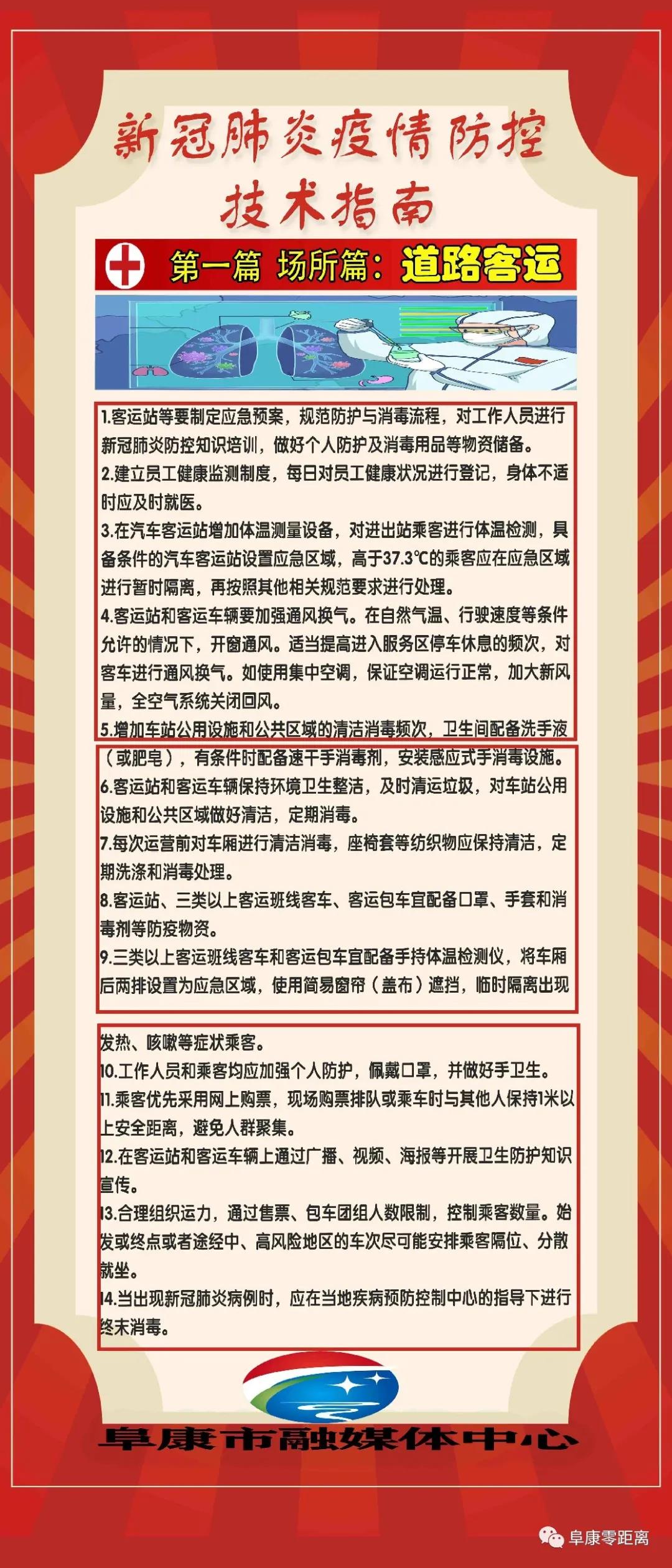

2. 公共卫生措施

加强环境清洁与消毒:定期对公共场所进行清洁消毒,特别是高频接触的表面(如门把手、电梯按钮)。

疫情监测与报告:建立健全疫情监测系统,及时发现并报告病例,实施早发现、早报告、早隔离、早治疗的策略。

疫苗接种:接种新冠疫苗是预防新冠病毒感染最有效的方法之一,根据国家或地区卫生部门的建议,按时完成全程接种并接种加强针。

信息宣传与教育:加强公众对新冠肺炎防控知识的宣传教育,提高民众的自我防护意识和能力。

四、应对策略与心理调适

1. 科学应对

面对疫情,应保持理性态度,相信科学的力量,遵循官方发布的权威信息,不轻信、不传播未经证实的消息,积极学习科学防控知识,用科学的方法指导自己的行为。

2. 心理调适

长期处于疫情的阴影下,人们难免会产生焦虑、恐惧等负面情绪,建议通过官方渠道获取心理健康资源,如心理咨询热线、在线心理辅导等,及时调整心态,保持积极乐观的情绪,保持良好的生活习惯和规律的作息时间也有助于缓解心理压力。

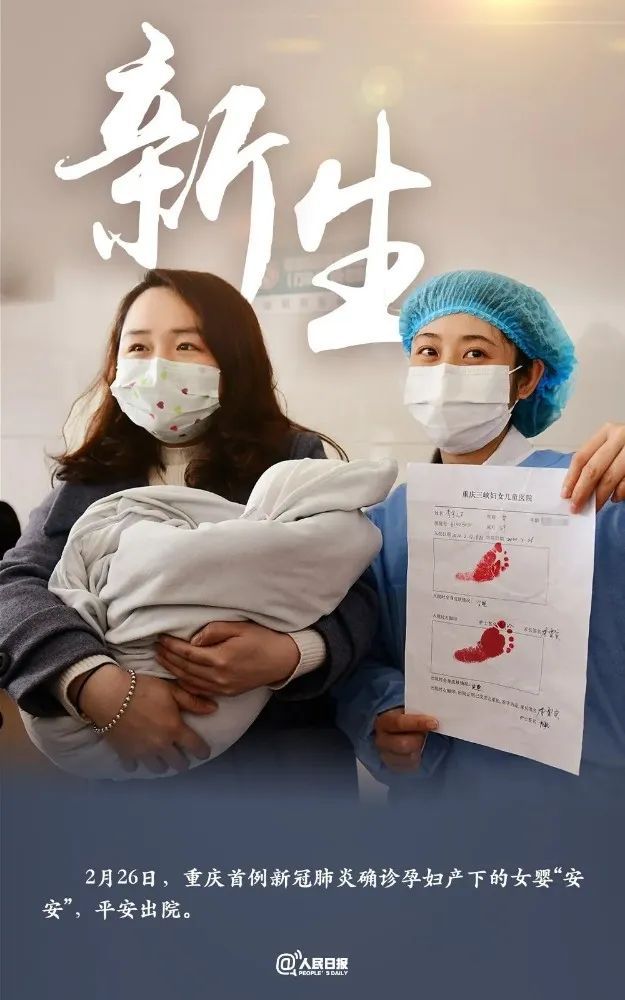

新冠肺炎疫情是一场全球性的挑战,它考验着每一个国家和地区、每一个个体的应对能力,通过普及新冠肺炎疫情知识,我们不仅能够更好地保护自己和家人的健康安全,还能为全球疫情防控贡献一份力量,让我们携手并进,以科学的态度面对疫情,以坚定的信心共克时艰,共同迎接更加美好的明天。

转载请注明来自爬爬百科,本文标题:《科学防控新冠肺炎,共筑健康防线,普及疫情知识》

京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

发表评论